虽然日本政府接连喊话市场,希望给米价“降温”,但事实上,所投放的储备大米早已被日本农协等机构拍下并囤积居奇。至6月份,日本大米的零售价格仍维持在852日元/公斤的极高水平。作为大米前身的水稻,我们甚至还在考虑如何在妥善的时间和节点,把一部分超期、不易存的稻谷投放到饲料市场上。参考2023年每吨1700元人民币的低价,考虑日本当前的“米荒”窘境,如果可以,无论如何这都是一个绝佳的对日贸易机会。

一、大米荒症结的根源

日本试图将此次“米荒”的诱因归结为天气异常以及旅游消费提升,但随着米价持续高企,不合理的农业体制以及自民党坚持的“减产政策”这两个米价起飞的根本因由才最终浮出水面。从政策初衷来看,这项始于1971年的“减产政策”原是计划通过补贴的形式,控制大米生产规模,进而维系日本大米价格水平,相应保障种植者收益。考虑当时的时代条件,这样的调控政策无疑是积极且富有成效的,这也是日本米凭借“精耕细作”打出名头的一个重要因素。但时代在发展,延续50多年的政策就显得有些不合时宜,导致“减产政策”逐步沦为资本和组织操控大米市场的工具,成为利益集团结盟牟利的手段。随着大米矛盾的不断涌现,2018年日本政府名义上废除了所谓的“减产政策”,但随后不久又公布出一个“适当生产量”的指导指标,本质上看,这项“减产政策”2.0版本,对日本大米产业结构没有起到实质性的积极效果。

而在“减产政策”的指导下,日本的大米产业,尤其是生产供应早已变得十分脆弱。

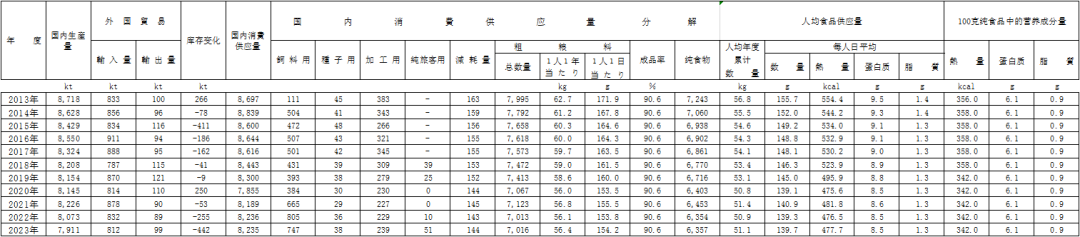

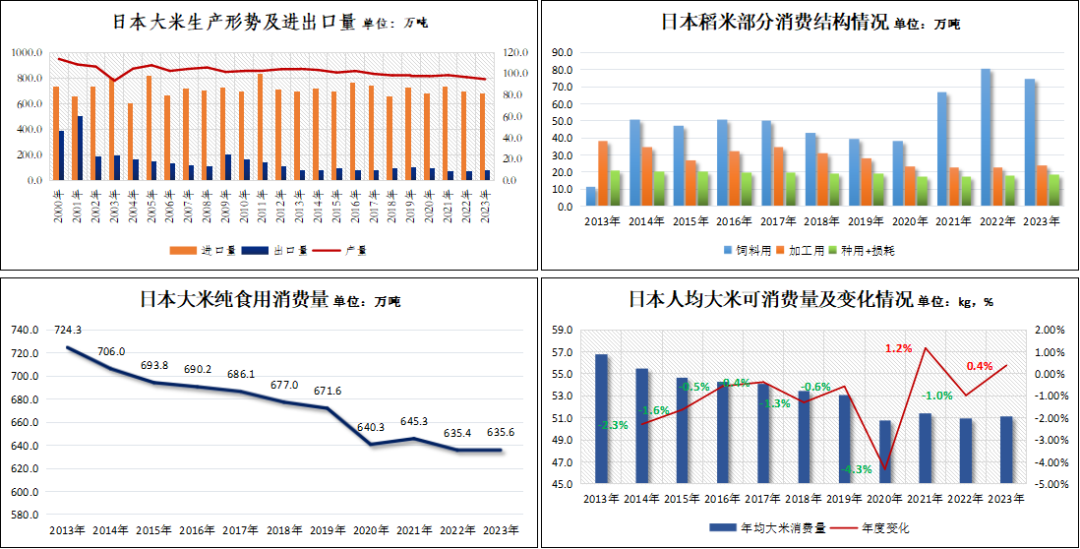

根据日本国内公布的大米供需平衡表来看,日本大米的国内生产量逐年下降,截至2023年,日本大米国产量已经跌破800万吨,而进口量却未有相应的补充和调节,这也导致库存透支。更要命的是,大米的饲料用消费量在不断增加,2022年的饲用消费量一度超过80万吨,对主食供应已经带来削弱。根据换算,2013年,作为日本口粮消费的大米用量水平还保持在799.5万吨,10年以后,2023年这一数据已经减少至700万吨左右,10年下降了12.2%。由于供给减少,日本人均大米的消费量也从2013年的155.7克减少至2023年的139.7克,降幅10.7%,仅从数据上看,大米在日本已经成为按“克”计算的高档食材。

从调控逻辑来看,面对不断紧张的供需结构,日本原可以通过放宽种植规模、适度进口或者改善储备机制等手段予以调控,但日本政府似乎并未关注到这一潜在危机,而是坐等矛盾发展,直至米价起飞。甚至让人怀疑这或许一开始就是资本利益集团操控粮价赚取高额汇报的有计划筹谋。在这样的市场预警机制和调控政策下,日本爆发“大米荒”这样的粮食危机不足为奇。2018年起,统计数据开始把旅客的大米消费量作为一个消费指标列在了平衡表内,试图让“旅游”给“米荒”背锅,只能说这个平衡表做得实在是高。

二、薄弱的粮食自给率

归根结底,这次日本的大米危机充分暴露了日本在粮食供应方面的先天缺陷,简单来说就是耕地太少,粮食自给率严重不足。

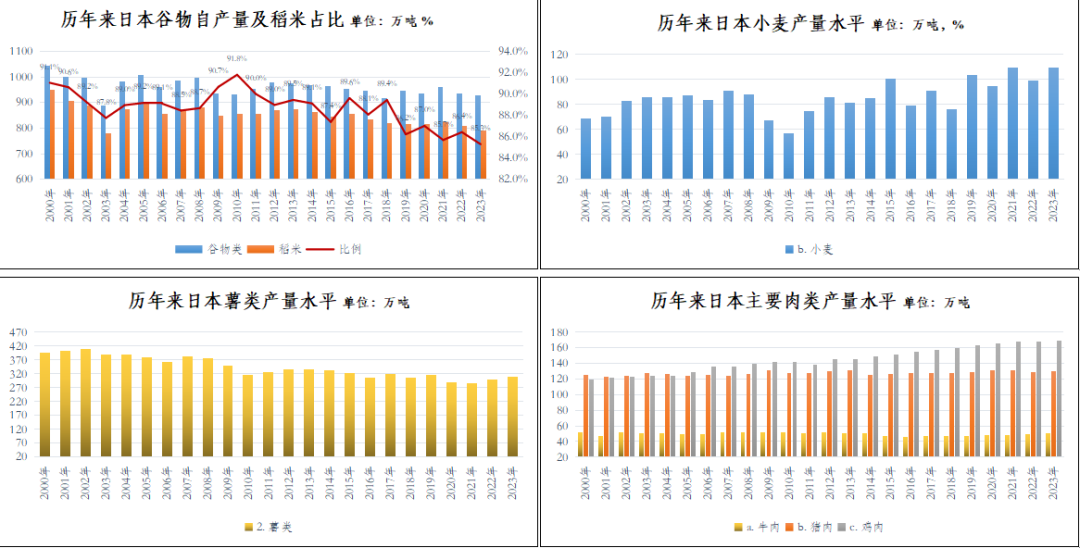

日本国土面积狭小,地形复杂,以山地和丘陵居多。据公开资料,日本的耕地主要集中在东部和中部,面积仅约5万平方公里。为便于对比,国家统计局公布的2019年我国耕地面积是134.9万平方公里,也就是说,日本的耕地面积仅为我国耕地规模的3.7%(但我们用8%的耕地养活了全球22%的人口)。根据世界银行2021年的统计数据,日本人均耕地只有0.03公顷,全球排名落后,勉强比也门、所罗门群岛、赤道几内亚这些国家和地区略高。在这少得可怜的耕地上,种植了谷物、薯类、豆类等十几个品类,50多个农产品品种,其中大米、甘薯、马铃薯、蔬菜、水果的种植比例位居前列。在谷物品种中,近年来日本小麦的种植规模有所增加,年产量水平在80-100万吨,面食种类在日本的居民消费中也逐渐丰富,不过,作为重要的饲料原料品种,玉米的种植几乎为零。

耕地有限、产量不高、种类匮乏,导致日本虽然也积极推进农业现代化,但却很难像我国一样通过努力实现的“基本自给,少量进口”的国情,农产品和粮食供应捉襟见肘,常年面临自给率不足问题。

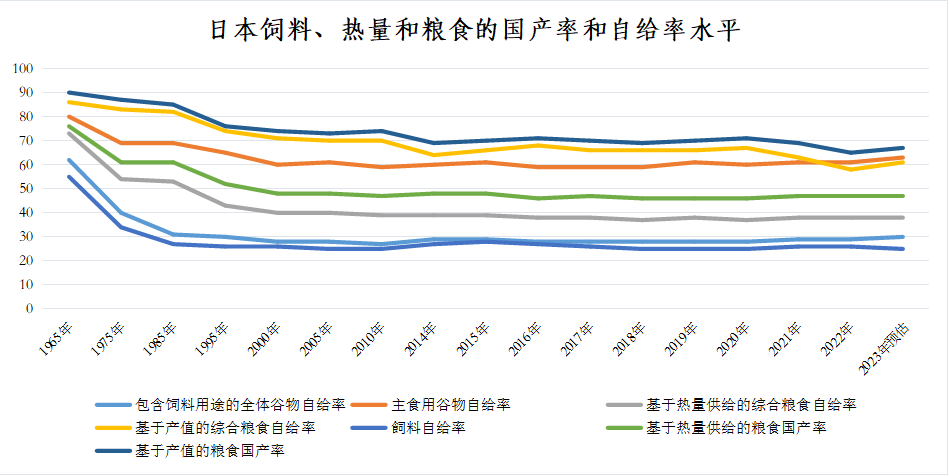

根据日本水产省公布的《PFC热量比率、粮食自给率以及饲料供需表》,日本部分粮食品种自给率甚至不足50%,饲料品类的自给率只有20%-30%,因此,日本必须通过大量进口粮食和农产品来维系供需平衡以及国民的基本消费用度。

按照历年统计,上世纪70年代以来,日本粮食自给率从原先的80%-90%,下降至不足70%;饲料、谷物方面的自给率从50%-60%下降至30%甚至更低。而时代发展带来的物质生活水平提升,又促使日本的肉、蛋、奶需求提升。从数据来看,日本的肉类生产逐年增加,其中猪肉产量保持在每年125-130万吨之间,牛肉年产量保持在47-50万吨之间,整体规模相对稳定;不过鸡肉产量在过去20年中,大约按照1.5%的水平逐年递增,截止2023年,日本鸡肉年产量达到169万吨,较2000年增长了41.4%。

一些蛋白方面,日本的鸡蛋年产量维持在250万吨/年,近几年生产规模略有缩减;牛奶的产量规模有减弱的趋势,截至2023年,日本牛奶产量为732.4万吨。

综合来看,按照日本现有的耕地水平,能够维系稻谷、小麦部分口粮生产,保持一个比较高的自给率水平已然不易,若再支撑肉、蛋、奶等基本消费,则必须且唯有进口才能满足。

三、日本粮食进口和农业出海

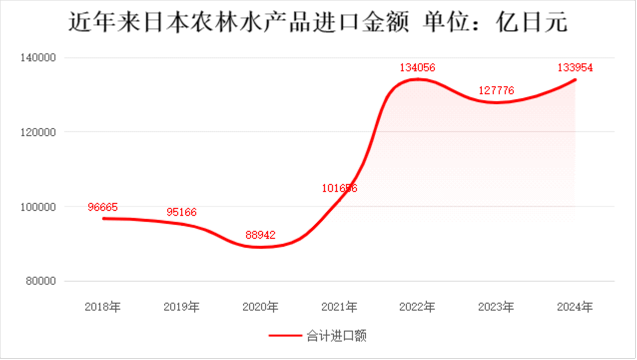

根据日本官方公开数据,目前日本各种农林水产品的进口规模已经突破13万亿日元,且进口额呈增长趋势,进口种类包括谷物、油脂、蔬菜、水果、肉、蛋、鱼虾等约500个品种。从结构来看,南北美洲、澳大利亚、黑海地区构成了日本粮食及谷物类的主要来源;中国、东南亚等地区则是日本蔬菜、水果以及部分鱼类海产品的主要出口来源和地区。其中美国对日本的农产品出口占据的比重较为明显。

作为一个全球重要的农产品和粮食出口大国,且作为一个对日本具备安保条约驻军权的国家,向日本出口粮食,不仅能够获得贸易利润,还能间接扩大地缘政治和对日本的掌控力,不失为一种出色的阳谋,现实情况下,日本也的确需要大量进口满足产能不足缺口,因此对美国农产品存在较大依赖。

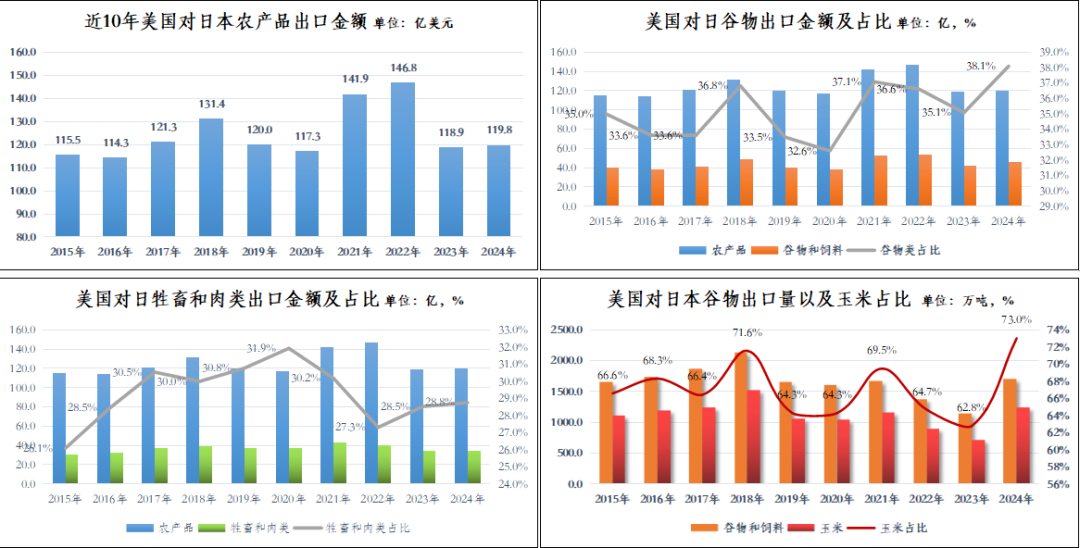

根据美国农业部公开数据,美国对日本出口的农产品种类比较丰富,涵盖11个大类,约140个种类,农产品年度出口金额在114-147亿美元之间,其中以谷物、牲畜和肉类出口占主要比重。近10年出口数据平均值显示,美国谷物类年度累计出口金额占所有对日农产品的出口水平的35.2%,牲畜和肉类的出口比重约占所有农产品的29.3%,二者合计占美国整个农产品出口额的64.5%。

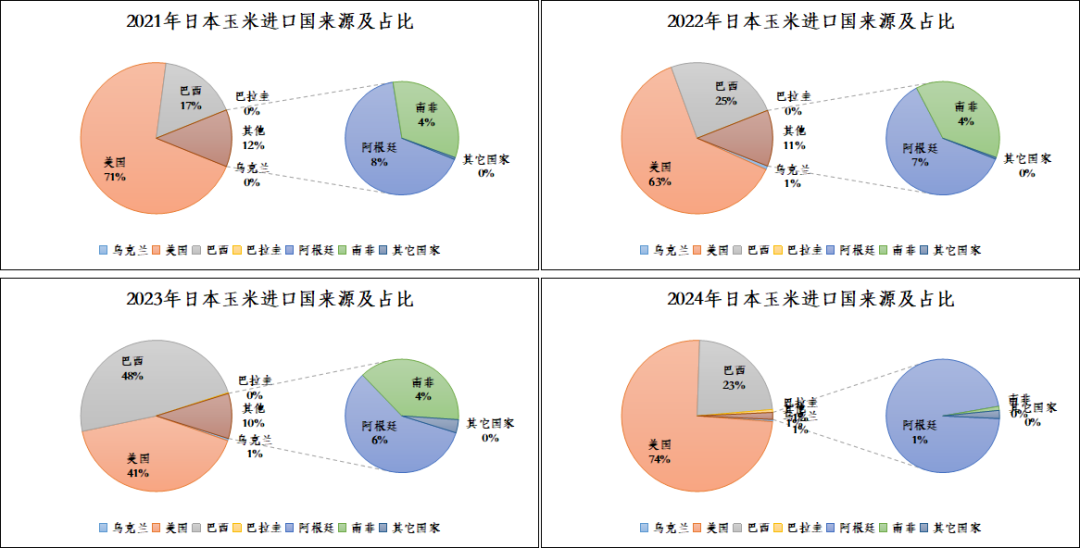

在谷物类出口中,玉米又是主要品种。按照出口量计算,美玉米出口量占所有谷物出口量的63%-73%,常年保持在1000万吨以上,2018年出口量超过1500万吨,2024年美玉米对日本出口力度再度增加,从720万吨左右提高至1250万吨规模。除此以外,美国的小麦、饲料对日本的出口也有较高水平,常年保持在200多万吨左右。

日本政府也非常清楚所面临的尴尬和窘境,在长期的进口被动压力下,日本也在不断调整策略和手段,试图对本国农业进行优化和改善。

因此,这些年来日本一方面加大农业现代化建设,发展所谓的“精细农业”,强化商品率水平,形成所谓的“高端”农产品,比如“日本大米”、“和牛”等,日本农产品品牌也是家喻户晓。但从提高自给率,满足国民消费这一角度来看,这一主导方针是否务实,仍需时代检验。二是借助资本扩大农业海外布局,促成了诸如丸红、三井物产、伊藤忠商事株式会社、全农等大粮商,广泛参与全球农产品产业链条协作,目前已经具备了从生产、加工、贸易、终端消费的全球化产业链布控能力。此举一来能为日本获得充分的粮食和农业物料进口来源,二来还能够通过贸易经营赚取部分外汇。

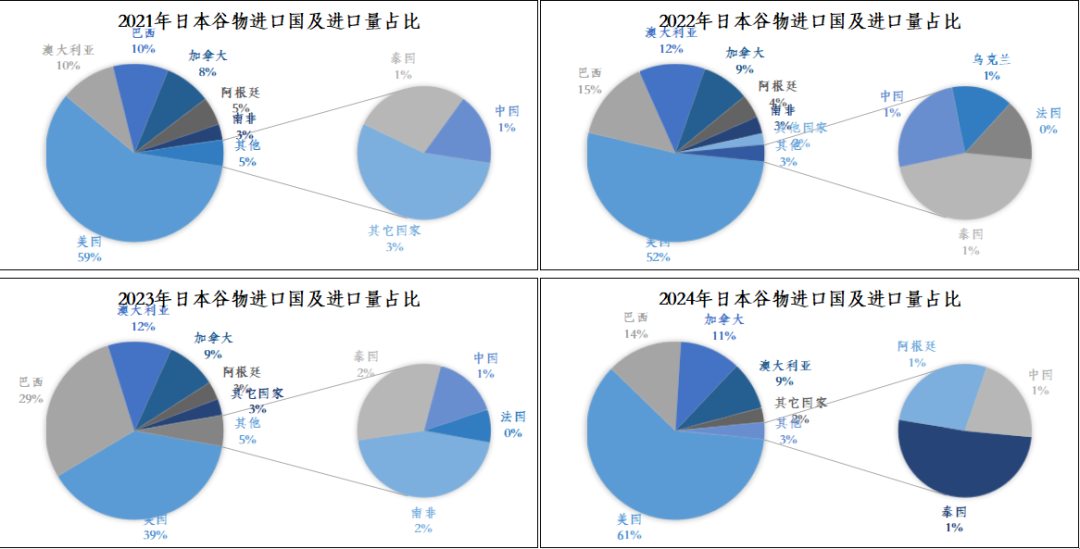

为避免粮食和谷物进口一家独大,这些年日本也在不断多元化,积极扩大海外进口渠道。除美国以外,巴西、澳大利亚、阿根廷、加拿大、南非等国家也都是日本谷物的进口国家。数据表明,近几年美国谷物进口量水平占日本所有谷物进口量的5-6成,其它份额则由南美、澳洲等地填补。我国也有少量的谷物类、淀粉类产品出口到日本,但是比例较低,主要集中在蔬菜、水果和部分水产品等。

2023年,巴西玉米产量创历史记录,谷物的国际竞争力凸显,日本加大了巴西谷物产品进口规模,但2024年美国谷物进口比例再度提高,达到61%。

作为主要的饲料原料,玉米在日本的谷物进口中占比较高。包括饲料玉米在内,日本每年玉米进口量大约维持在2000多万吨,虽然进口玉米中也包括巴西、阿根廷以及南非等国家,但美国玉米的进口水平一直保持在60%-70%的较高水平,这也表明,美国对日本的玉米出口中保持着重要的话语权。

四、“关税”压力下的日本农业变革探讨

基辛格曾说,谁控制了石油,谁就控制了所有国家;谁控制了粮食,谁就控制了人类。

显然,目前日本还没有到被其它国家通过粮食完全拿捏这样山穷水尽的地步。据日本最新消息,得益于连续投放库存,近期日本米价已经开始回落,5公斤装大米价格近4个月来首次降至4000日元(约合194元人民币)以下,应该说,调控取得了一些成效,但是耕地少、自给率低加上农业保护政策等等,这些影响米价的症结的根源并没有消除。此外,日本目前面临的国际形势也不容乐观。

4月2日,特朗普在白宫签署两项关于所谓“对等关税”的行政令,宣布美国对所有贸易伙伴设立10%的“最低基准关税”,并对数十个贸易伙伴征收更高关税。按照这一政令,日本对美国的关税将提高至24%。从进出口贸易水平看,2011年开始,日本几乎一直处于贸易逆差状态,2022年,日本贸易逆差一度达到约20万亿日元,作为拉动经济的三驾马车之一,这两年日本一直努力增加产品出口。2024年,日本以日元贬值为代价,将出口数据顶到了107.9万亿日元,年际增幅达到6.2%,把贸易逆差缩减至4.5万亿日元,其中美国就是日本最大的贸易顺差国。所以,对日本来说,美国对其增加关税其影响无疑是巨大的,这几乎把刚刚见到曙光的国际贸易又拖入困境。

全球重点关注中美贸易摩擦,日本也在不断寻求同美国的谈判和保全之道。但现实乏力,数轮贸易谈判后,美日始终未达成可行的方案。对日本来说,多次声称要保护本国农业利益,开放农产品市场是难以接受的,这无疑自毁自民党票仓;但若让步汽车以及配件关税,仅有的贸易顺差又没有了,这确实太难了。用了30年才刚走出广场协议的阴霾,哪里有那么多油水可以压榨。作为被美国安插在亚洲的铁杆,在关税问题上被逼到墙脚,酸涩苦楚,应是一言难尽。

当然,日本也在不断寻求谈判筹码。比如曾暗示可以增加美国玉米进口,这是可行的,削减南美玉米进口规模即可,只是今年美国玉米卖的很好,多进口美国玉米并不是特朗普的优先选项。为了迎合,日本还动了一些歪心思,比如放言可以同美国加强稀土合作。6月9日有一则新闻,题目是“辽宁舰”航母8舰编队突破第二岛链,现身南鸟岛附近。字面来看这只是我国海军实力的又一次突破,但曾经的一则旧闻让“南鸟岛”这个地点变得意味深长。2018年,日媒报导称,有研究团队勘探到位于日本最东端的南鸟岛周边海底,有储藏着超过1600万吨的稀土资源,可供全世界使用几百年,只是开采成本过于高昂。这就很有意思了,大佬正打算出牌的时候,你想搅局,所以“真理和正义”就不经意的出现在该出现的地点。

所以,在这百年未见之大变局下,在美国关税大棒的压力下,日本寻求贸易突破可出的牌并不多。如果日本汽车和配件对美出口关税太高,除了贸易利润缩水外,面对中国新能源汽车的崛起,整个日本汽车产业的发展可能陷入萎缩,所以日本不能轻易让步,那就需要寻求其它利益交换。而尽管日本农民群体对日本执政党意义重大,对结合眼前形势,不排除日本可能在扩大对美农产品进口方面给予更多松动,增加美玉米进口是必然的,其它品种领域可能也将有所体现。作为日本这样一个喜欢在工艺上绣花把产品做得看似高端的产业风格,粮食和农产品一味追求高端也是有风险的,一旦廉价农产品或成品粮大量涌入,势必对目前日本的农业产业结构带来冲击和影响。也或者,日本选择对美贸易谈判强硬到底,尝试改变一下地缘政治形势和站队,通过深化全球农产品贸易,保持进口多元化,减轻对美国农产品的依赖,继续维系本国发展道路。但这需要点骨气和勇气。

按照美国之前既定方案,7月9日是对多国恢复关税水平的最后时间,是延期谈判还是怎样,反正留给日本的时间已经不多了。

启示

日本的“大米危机”充分诠释了粮食安全对一个国家和社会的重要性。

由此可见,多年来我们一直坚持推动的农业现代化改革,不断完善的粮食收储体制,建立的各种监测预警和调控体系等等,是十分必要的,在面对国际突发事件和变化起到了积极作用和效果,不仅稳定了市场,也稳定了信心。从产业角度来看,当前我国部分粮食品种仍存在一定的错配和优化调整空间。比如随着消费需求和结构的变化,深加工、养殖等还存在一定的去产能需求;而在生产端,一些谷物和粮食品种仍存在单产提升空间。继续保持当前步伐发展,后续随着产业结构调整完善,落后和多余产能逐步淘汰,我国相关粮食和农产品有望在种业发展和科技带动下获得更好产能条件,逐步实现“优粮-优价”的发展趋势。假如我国玉米、稻谷、小麦几个品种能够实现持续宽松的供应局面,并在价格水平上逐步同国际粮价有所接近,在完全保障国内需求的同时,通过物流成本优势,可以尝试探索针对周边国家和地区实现谷物和粮食出口的可能,形成更大的地缘政治影响力。

Copyright 2016-2024 All Rights Reserved 版权所有: 郑州粮食批发市场有限公司 备案号:豫ICP备2024085017号-2

地址:郑东新区CBD商务内环26号未来国际2号楼